HOME > Information,疾患 > パーキンソン病の診断と治療 | 名古屋~春日井の脳神経外科 | 勝川脳神経クリニック

パーキンソン病の診断と治療

パーキンソン病の歴史

英国の医師であるジェームズ・パーキンソンは患者6名の症状を詳細に観察し考察を加えた記述を1817年に発表しました。振戦や歩行障害などを記述し、振戦の特徴や左右差と進行の特徴、小刻み歩行、突進現象、前屈姿勢と転倒リスクなどについて記述されていました。当時は「振戦麻痺」と呼んでいましたが、その後フランスの神経内科医のシャルコーによりパーキンソン病と命名されました。そして長らくその原因がわかりませんでしたが、脳の黒質・線条体系の神経伝達物質であるドパミンの欠乏によるものであることが1958年ごろから1960年代にかけてスウェーデンのアルヴィド・カールソンと大阪大学精神科の佐野勇ら別々に報告し、治療薬としてレボドパの効果があることもホルニキーヴィクツらやジョージ・コツィアスらにより報告され、今日のパーキンソン病治療の基礎となりました。

パーキンソン病の主な症状

パーキンソン病の症状は大きく運動症状と非運動症状に分類されます。

運動症状(パーキンソニズム)

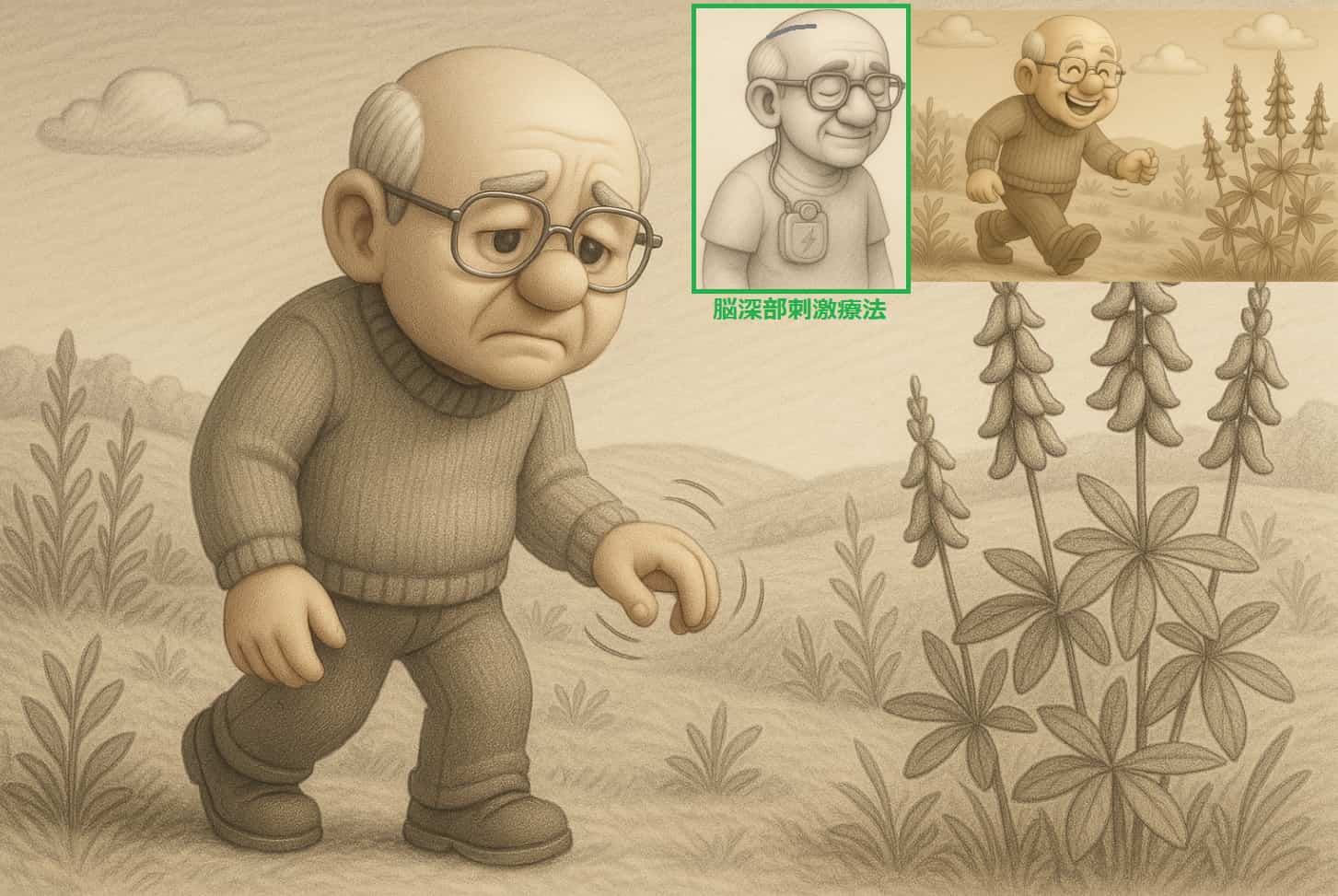

運動症状は振戦(ふるえ)、寡動(動作がゆっくりになる)、筋強剛(筋肉の緊張が強くなる)、姿勢保持障害と突進現象が四大徴候とされています。

静止時振戦(動作をしていないときのふるえ)はパーキンソン病で最も有名な症状ですが、25%程度の例では全病期において振戦を伴わないという報告もあります。

寡動は症状が進行すると全体の動作緩慢が出現し声が小さくなったり、瞬きが減ったり顔の表情が乏しくなります。

筋強剛は他動的に関節を動かした際に抵抗がほぼ一定である場合は鉛管様強剛、歯車を回すように小さく引っ掛かりがある場合は歯車様強剛と呼ばれます。

🟢静止時振戦:丸薬を丸めるようなふるえ、片側手や足から始まることが多い

🟢寡動:動作がゆっくりになる。最も生活に影響する

🟢筋強剛:鉛管様や歯車様などの特徴的な筋緊張増加

🟢姿勢保持障害・突進現象:病期が進むと出現し、転倒リスクとなる

非運動症状

🟢神経精神症状(うつ、認知症

)

🟢睡眠障害(不眠、レム睡眠行動障害)

🟢自律神経症状(起立性低血圧、発汗異常)

🟢性機能障害(勃起障害、性欲亢進)

🟢消化器症状(嚥下障害、便秘)

🟢感覚障害(痛み、嗅覚障害)

※嗅覚低下やレム睡眠行動障害は運動症状より先に出現することもあり、診断に有用です。

パーキンソン病の診断方法

パーキンソン病とパーキンソン症候群は似ている言葉ですが、意味は違います。パーキンソン病は脳の黒質・線条体系の神経伝達物質であるドパミンの欠乏によりパーキンソニズムが生じる病気のことを言いますが、 パーキンソン症候群はパーキンソン病と同様の症状ですが、脳血管障害や薬剤性、正常圧水頭症、パーキンソン病以外の脳変性疾患(進行性格上性麻痺、多系統萎縮症、大脳基底核症候群)などが原因として挙げられます。 症状は同様ですが、原因が違うためパーキンソン症候群ではパーキンソン病の治療薬であるレボドパの効果が乏しいです。脳血管障害や薬剤性のパーキンソン症候群については画像検査や病歴聴取で診断できることも多いですが、パーキンソン病以外の脳変性疾患と鑑別することは容易くありません。初診時にパーキンソン病を疑っても、他の脳変性疾患と診断されることもしばしばあります。パーキンソン病と診断するには動作緩慢が必須であり、加えて静止時振戦か筋強剛のどちらか一つが見られなければなりません。 画像検査ではMRI検査やドパミントランスポーター(DAT)イメージング、MIBG心筋シンチグラフィ、脳血流SPECT等ありますが、いずれも画像検査でパーキンソン病であることを確定することはできません。あくまで支持的所見として取り扱われます。このようにパーキンソン病の診断は複雑であり、診断までに時間を必要とすることが少なくありません。

パーキンソン病の治療薬と方針

主な薬剤

パーキンソン病は脳のドパミンが不足して起こる病気である為、ドパミンの元となるレボドパを補充することが運動症状に対して最も有効となります。パーキンソン病の主な治療法は薬物治療であり、その主軸となるのがレボドパ製剤です。その他ドパミンと同じようにドパミン受容体に直接作用して、運動症状を改善するドパミンアゴニストやそのほかレボドパの分解をおさえるCOMT阻害薬やドパミン量の減少をおさえたり、ドパミンが回収されることを抑えることによってドパミン刺激の持続を高めることができるMAO-B阻害薬、もともと抗てんかん薬として開発されたゾニサミド、その他イストラデフィリン、アマンタジン等が治療に用いられます。

🟢レボドパ製剤:運動症状に最も効果的

🟢ドパミンアゴニスト:受容体を直接刺激

🟢COMT阻害薬:レボドパの分解抑制

🟢MAO-B阻害薬:ドパミンの代謝を抑制

🟢ゾニサミド、イストラデフィリン、アマンタジン:補助薬として用いられる

薬物療法の進行と課題

パーキンソン病の病初期はレボドパがよく効くことが多い為、治療に対する満足度も高いですが、病期が進み5~6年たつとドパミンをためる貯蔵庫が減り、薬の効果はあるけどすぐ切れるようになります。薬の効果が続かないと、いいとき(オン)悪いとき(オフ)が出てくるようになり、オンの時は動けるけどオフになると動けない、からだが重くなるといったことになります。これをウエアリング・オフといいます。またオフを減らそうと思ってドパミンを補充するとドパミンが多くなりすぎ、無意識に体が揺れる(ジスキネジア)症状が出現することがあります。レボドパの投与量を動けない時間帯等に合わせて服用し、ドパミンアゴニストやそのほかの補助薬をうまく組み合わせてできるだけオンの状態を長続きさせることが薬物治療の目標となります。残念ながらパーキンソン病の薬を服薬してもパーキンソン病の進行を遅らせることはできない為、最初から大量に内服すればいいわけではありません。

🟢初期は効果が高く満足度が高い

🟢数年経過後はウエアリング・オフ(薬効時間の短縮)やジスキネジア(過剰運動)が出現

🟢服薬のタイミングや補助薬との組み合わせが重要

デバイス治療の選択肢

薬剤によるコントロールが困難な場合、以下のデバイス治療が検討されます。 現在本邦で可能なデバイス治療は、脳深部刺激(DBS: Deep brain stimulation)、経腸L-ドパ、ヴィアレブがあります。脳深部刺激は脳の視床下核という場所に電極を埋め込み、持続的に刺激することにより脳の異常な回路が遮断されてその結果、運動症状の改善が得られるとされています。運動症状が軽減すればオフも減り、オフが減れば薬も減らせるのでジスキネジアも抑えることができます。しかし脳に電極を埋め込む手術である為、高齢の方や精神症状がある方には向きません。経腸L-ドパは胃瘻(胃に穴を開ける手術)からポンプとチューブを使ってレボドパを持続的に体内に流し込む治療法です。ドパミン濃度を一定に保ちやすくなるため、オフとジスキネジアが減少しますが、胃瘻のトラブルや薬のパックを1日1回入れ替える等さまざまな問題もあります。ヴィアレブはレボドパの元となる薬剤を皮下に持続注入しオフやジスキネジアを減らす治療ですが、こちらもポンプへの薬剤交換が1日1回必要なことや効果が脳深部刺激や経腸L-ドパほど高くないことなどが問題とされています。

デバイス治療のまとめ

🟢脳深部刺激(DBS):

視床下核に電極を埋め込み、持続刺激

オフ時間やジスキネジアを軽減

手術が必要なため適応に制限あり

🟢経腸L-ドパ療法:

胃瘻からポンプで薬剤を持続注入

血中濃度が安定し、オンオフの変動が少なくなる

🟢ヴィアレブ:

皮下持続注入

負担は少ないが、効果はやや劣る

デバイス治療については専門医療機関での適応検討や手術が必要となりますのでご紹介させていただきます。

※本記事は勝川脳神経クリニック 院長 青山 国広 医師(日本脳神経外科専門医/日本脳卒中専門医/頭痛指導医)が監修しています。

監修日:2025年7月31日

▶監修医師のプロフィールはこちら