HOME > 症状 > 認知症予防 / 物忘れの原因と対策 | 名古屋~春日井の脳神経外科 | 勝川脳神経クリニック

認知症予防 / 物忘れの原因と対策

受診・検査のご案内は「もの忘れ外来(認知症外来)」ページをご覧ください。

物忘れと認知症

加齢による「物忘れ」と認知症のちがい

加齢による物忘れは体験の一部を忘れやすいものの、ヒントがあれば思い出せることが多く、日常生活への支障は限定的です。これに対し認知症は、記憶・注意・言語・遂行機能など複数の認知領域が持続的に低下し、仕事や家事、金銭・服薬管理など自立した生活に支障が現れる状態を指します。

初期に見られやすいサイン

・同じことを繰り返し尋ねる/約束や支払いを忘れる

・言いたい言葉が出にくい/段取りが組めない

・道に迷う/時間や場所の見当がつきにくい

・意欲や性格の変化、ミスが増える

評価の基本姿勢

認知症かどうかは一つの検査だけで決まるものではありません。症状の経過、生活への影響、薬や併存症の影響まで含めて総合的に判断します。

認知症の予防

目標:発症リスクを下げ、進行を遅らせるために生活習慣を最適化します。できるところから継続することが何より重要です。

運動(身体活動)

中等度の有酸素運動を週合計150分を目安に、可能なら筋力トレーニングを週2回行います。速歩、サイクリング、水中ウォーキングなどがおすすめです。

食事・睡眠・嗜好

減塩と、野菜・果物・魚・豆類中心の食事を意識します。禁煙、飲酒は節度を守り、就寝前のカフェイン・スマホ・過度の飲酒を避けて睡眠の質を高めます。

生活習慣病の管理

血圧・血糖・脂質を定期的にチェックし、肥満や内臓脂肪の是正に取り組みます。家庭血圧の記録は治療の目安になります。

感覚のケアと社会参加

難聴・視力低下は放置せず補聴器や眼鏡、眼科治療で補正します。読書・学習・ボランティア・趣味など、継続できる知的活動と交流を保ちます。

外傷・ストレス対策

住環境の段差や滑りを減らし転倒・頭部外傷を予防します。抑うつや不安が強い場合は早めに相談します。

物忘れの原因

生理的・一過性の要因

加齢、睡眠不足、ストレス、過労、脱水、過度の飲酒など。

薬剤性

抗コリン作用の強い薬やベンゾジアゼピン系、睡眠薬の長期連用などは記憶・注意に影響することがあります。お薬手帳をご持参いただければ、総合的に見直します。

代謝・内分泌・栄養

甲状腺機能低下、電解質異常、ビタミンB12欠乏、肝腎機能障害、睡眠時無呼吸症候群などは可逆的に改善し得ます。

神経変性・脳血管障害

アルツハイマー病、レビー小体病、前頭側頭葉変性症、微小血管障害や脳梗塞の後遺症など。

構造性の脳疾患(治療で改善し得るもの)

正常圧水頭症(歩行の小刻み化・尿失禁・物忘れの三徴)や慢性硬膜下血腫(高齢者の軽い頭部打撲後に遅れて出現)が代表的です。画像診断(MRI/CT)と適切な治療で改善が期待できます。

物忘れの対策

ご本人向け

運動・筋トレ・バランス訓練を組み合わせ、家事や趣味を同じ時間・同じ手順で習慣化します。メモ・カレンダー・服薬ボックスを活用し、スマホのリマインダーも取り入れます。

ご家族・介護者向け

環境整備(定位置管理・動線短縮)と、短く分かりやすい声かけを心がけます。行動・心理症状には日中活動や回想・音楽など非薬物療法を基本とし、ガス・火・外出の見守りや転倒対策を行います。

受診の目安

同じことを繰り返し尋ねる、支払い・服薬を忘れる、道に迷いやすい、段取りが組めない、小刻み歩行や尿失禁、頭部打撲後のぼんやり・ふらつき・性格変化などがあれば早めに受診をご検討ください。

物忘れ(認知症)の診断と治療について

当院の基本方針

外来で完結できる範囲の検査・治療を重視し、必要に応じて適切な医療機関と連携します。

診断の流れ

1)問診・同伴者からの情報聴取(生活上の支障・発症時期・経過)

2)神経心理検査:HDS-R(長谷川式)などを症状に合わせて実施

3)採血:可逆的な原因(甲状腺・ビタミン・電解質・肝腎機能など)を評価

4)画像検査(MRI/CT):脳萎縮・脳血管障害・正常圧水頭症/慢性硬膜下血腫などを鑑別

5)生活機能評価:服薬・金銭管理・運転・転倒歴・睡眠・栄養・感覚機能

解釈のポイント

HDS-RやMMSEの点数はあくまで目安です。年齢・教育歴・併存症・画像所見・日常生活動作を統合して総合診断を行います。

当院で行う主な治療・サポート

生活指導(運動・睡眠・食事・減酒・禁煙・社会参加)、適応に応じた一般的な薬物療法、併存症の最適化、可逆性原因が疑われる場合の画像評価と専門施設への速やかな紹介、リハビリテーション連携、ご家族支援(介護保険や地域資源の案内)を行います。

フォローアップ

初期は3〜6か月毎を目安に、症状・生活機能・転倒リスク・服薬を見直します。急な進行や歩行悪化、頭部外傷後の変化などがあれば早めにご相談ください。

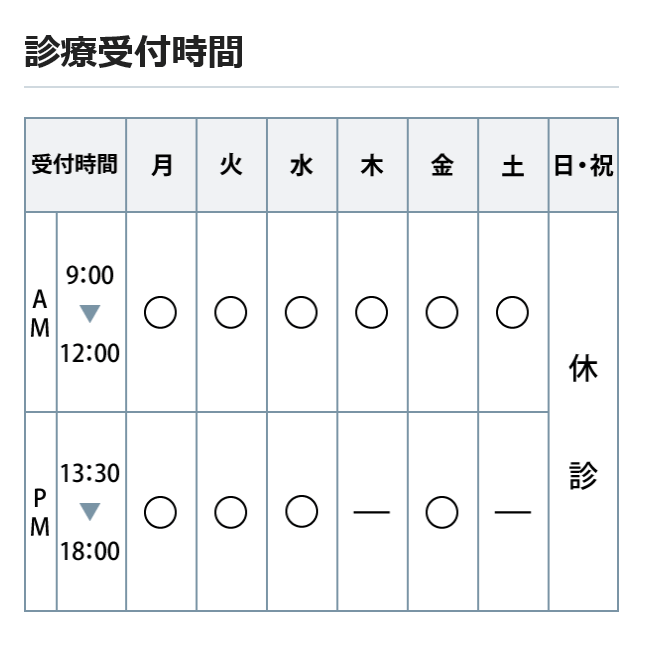

予約・お問い合わせ

物忘れ外来・MRI・神経心理検査についてはお電話または受付でご相談ください。初診時はお薬手帳と、普段の様子をご存じのご家族の同伴があるとより正確な評価が可能です。

受診・検査のご案内は「もの忘れ外来(認知症外来)」ページをご覧ください。

※本記事は勝川脳神経クリニック 院長 青山 国広 医師(日本脳神経外科専門医/日本脳卒中専門医/頭痛指導医)が監修しています。

監修日:2025年9月30日

▶監修医師のプロフィールはこちら