HOME > Information,疾患 > 副鼻腔炎のMRI/CTでの解剖、症状、治療について解説 | 名古屋~春日井の脳神経外科 | 勝川脳神経クリニック

副鼻腔炎のMRI/CTでの解剖、症状、治療について解説

副鼻腔炎を理解するために、副鼻腔の周囲の解剖を説明

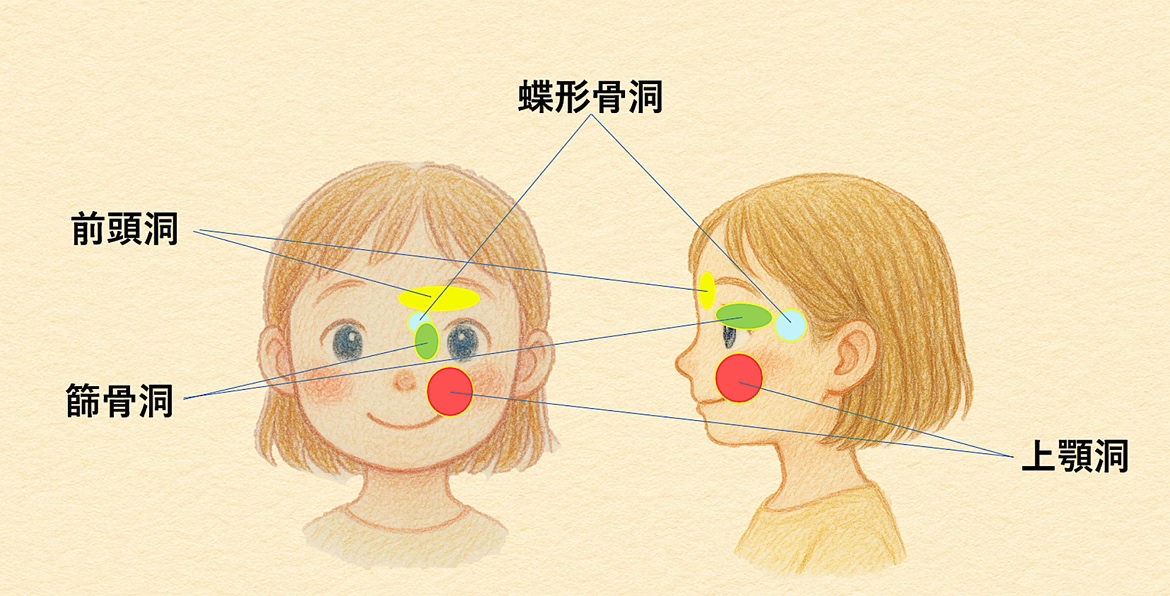

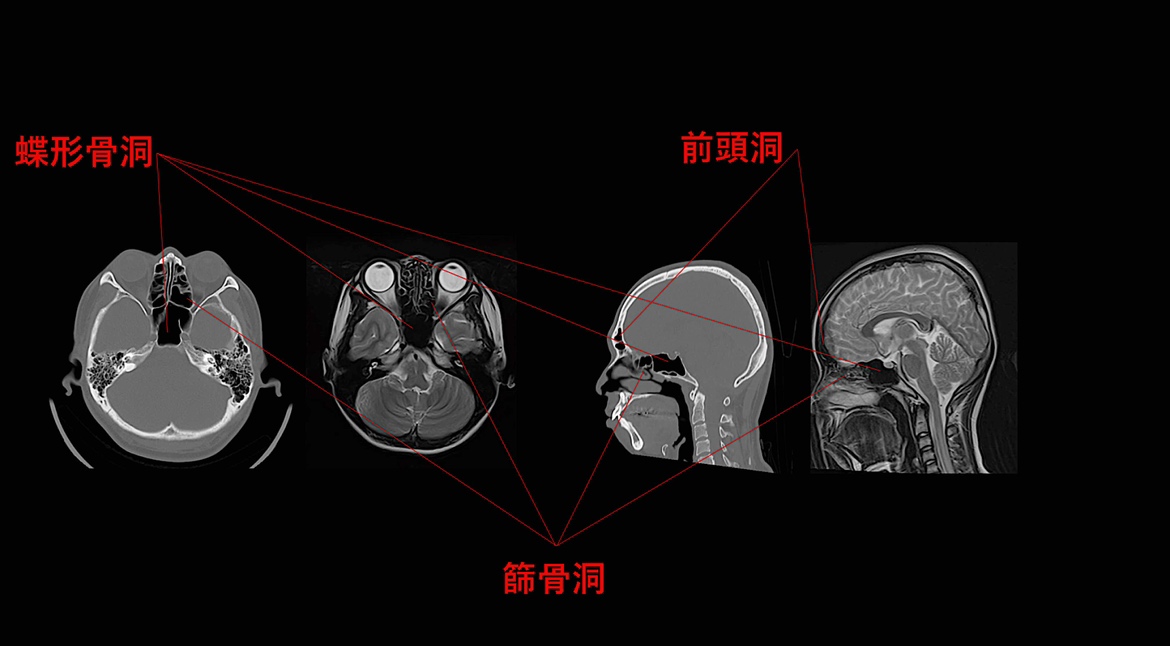

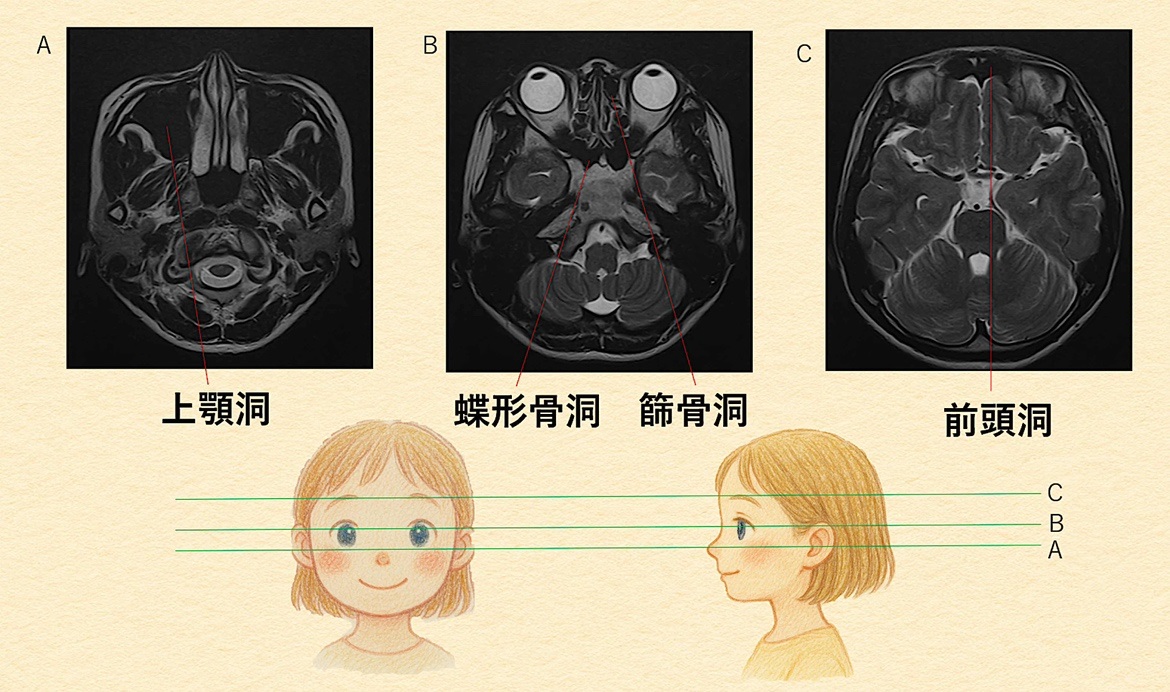

副鼻腔炎を正しく理解するには、まず「副鼻腔」がどこにあり、どのような臓器と隣接しているのかを知ることが大切です。副鼻腔とは、頭蓋骨内にある4つの空洞の総称で、それぞれが鼻腔とつながり、空気の通り道や分泌物の排出路を構成しています。

副鼻腔とは?

副鼻腔(ふくびくう)は、鼻の周囲にある骨の中に存在する空洞(含気腔)です。鼻腔と細い通路でつながっており、換気・排膿・共鳴・頭部の軽量化などの役割を担っています。

副鼻腔は、以下の4種類に分類されます:

- 📌 前頭洞(ぜんとうどう)

- おでこの奥(前頭骨) 左右に1対あり、個人差が大きい。鼻腔上部に開口。

- 📌 篩骨洞(しこつどう)

- 目と目の間(篩骨) 多数の小部屋が集合。鼻腔の中央部に開口し、他の副鼻腔とも交通あり。

- 📌 蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)

- 鼻腔の最奥(脳下垂体の下) 正中に1個存在し、最も深部に位置。視神経・内頚動脈と隣接。

- 📌 上顎洞(じょうがくどう)

- 頬の奥(上顎骨) 最大の副鼻腔。歯根と近接し、歯の感染が波及することも。

副鼻腔の主な役割

- 📌 頭蓋骨の軽量化

- 骨の内部に空気が満たされた空間を作ることで、頭蓋骨の重量を軽くします。

- 📌 呼吸時の空気の加湿・加温

- 鼻腔を通じて吸い込んだ空気を温め、湿度を与えることで肺への負担を減らします。

- 📌 発声時の共鳴空間(音声の共鳴)

- 声が響く共鳴腔として働き、声の音色や響きを豊かにします。

- 📌 鼻腔粘膜による防御機能

- 粘液を分泌して細菌やホコリ、異物を捕獲し、感染を防ぐ役割があります。

- 📌 衝撃吸収(緩衝作用)

- 顔面に加わる外力を吸収し、脳や眼など重要な器官を保護します。

副鼻腔の(MRI・CT)部位別の解剖を解説

副鼻腔の画像診断では、骨構造に強いCTと軟部組織や液体成分に敏感なMRIがそれぞれの特性を生かして使用されます。

ここでは、副鼻腔を4つの主要部位に分け、CTとMRIでの見え方の違いや位置関係を解説します。

🔷 前頭洞(ぜんとうどう)

- 📌 位置

- 眉毛の奥、前頭骨内に存在。左右非対称のことが多く、正中隔で左右に分かれる

- 📌 CTでの見え方

- 骨構造の描出に優れ、前頭洞の形状・隔壁の位置・含気状態・骨の菲薄化や骨欠損を明瞭に把握可能

- 📌 MRIでの見え方

- 液体や炎症所見に敏感で、前頭洞炎の液体貯留、粘膜肥厚、腫瘍性病変を評価できる。ただし骨の詳細評価は困難

- 📌 臨床補足

- 排膿路が狭く、前頭洞炎は慢性化しやすい。CTで骨性狭窄、MRIで炎症の波及評価が重要

🔷 篩骨洞(しこつどう)

- 📌 位置

- 目と目の間、眼窩内側壁と鼻腔の間にある多数の小空洞(蜂の巣状)

- 📌 CTでの見え方

- 複雑な小房構造を詳細に描出でき、篩骨板(嗅裂)や眼窩内側壁との関係も評価できる

- 📌 MRIでの見え方

- 骨は見づらいが、篩骨洞内の粘膜肥厚・膿・腫瘍の信号強度変化は明瞭。視神経鞘・嗅神経の評価に優れる

- 📌 臨床補足

- 前頭洞・上顎洞・蝶形骨洞すべてと連絡し、中心的な構造。感染の波及ルートとなるため、両モダリティでの精査が重要

🔷 蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)

- 📌 位置

- 鼻腔の最奥、脳下垂体が存在する「トルコ鞍」の直下〜後方に位置

- 📌 CTでの見え方

- 含気化の程度(Conchal~Post-sellar型)や骨壁の菲薄化・骨欠損・石灰化を正確に描出できる

- 📌 MRIでの見え方

- 周囲の視神経・下垂体・内頚動脈・海綿静脈洞などの軟部組織評価に優れる。炎症波及や腫瘍の硬膜浸潤を検出しやすい

- 📌 臨床補足

- 他副鼻腔と異なり、脳・眼・神経・血管への波及リスクが高いため、CTで骨性構造、MRIで軟部波及を総合的に診ることが重要

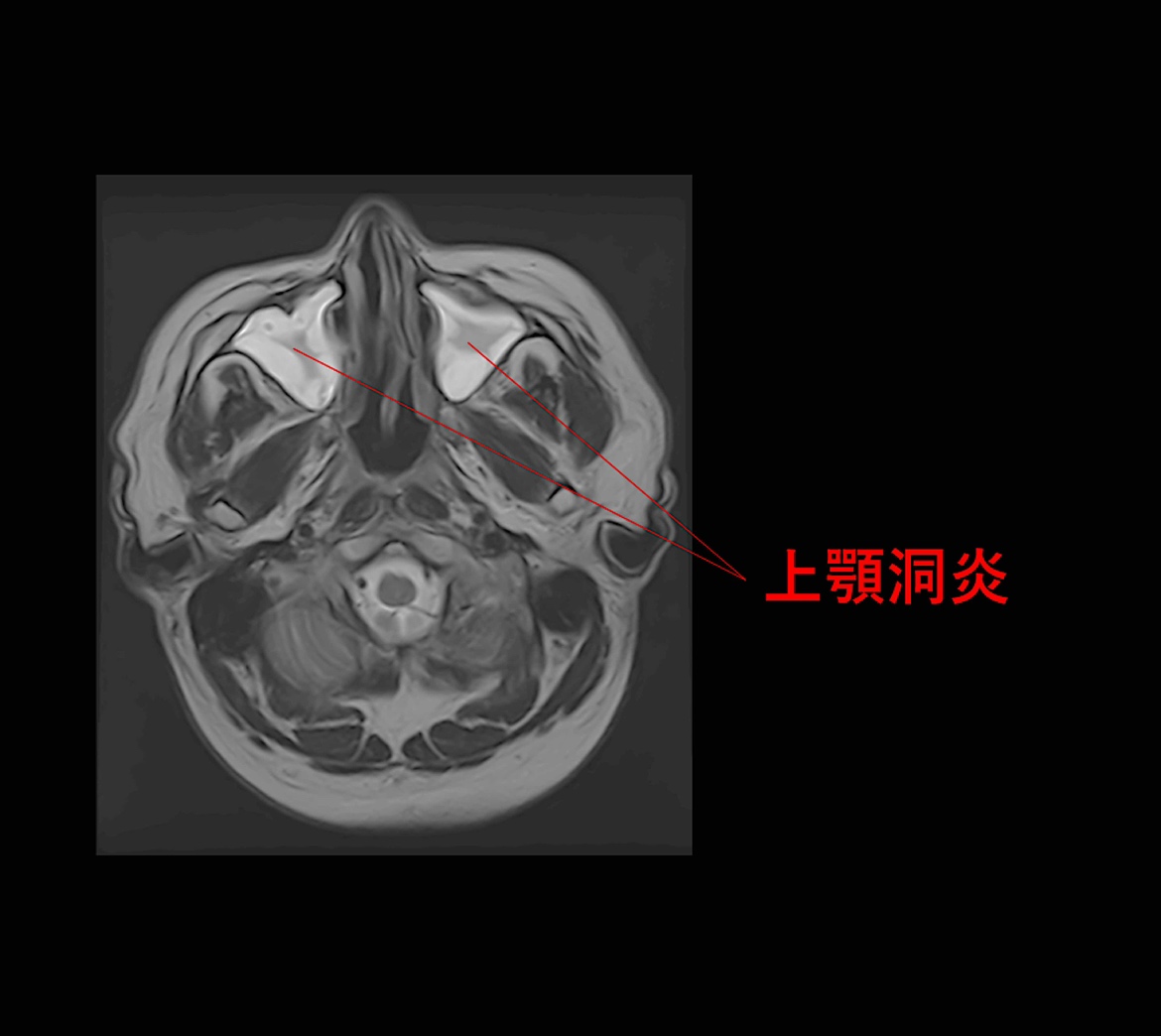

🔷 上顎洞(じょうがくどう)

- 📌 位置

- 頬骨の奥に広がる大きな空洞で、副鼻腔中最大

- 📌 CTでの見え方

- 液体貯留・嚢胞・骨壁の浸食・歯性病変との関係などを鮮明に確認可能。歯科領域と連携する情報が多い

- 📌 MRIでの見え方

- 膿と嚢胞の識別、腫瘍性病変の性状評価(T1/T2強調画像、造影効果)が可能。特に悪性腫瘍の軟部浸潤の評価に有用

- 📌 臨床補足

- 歯性上顎洞炎が多く、CTで原因歯や瘻孔の確認が重要。慢性化・腫瘍の際はMRI併用が推奨される

● 総まとめ(CTとMRIの役割の違い)

- 📌 CT

- 骨の構造、含気化、骨欠損、石灰化、歯との関連

- 📌 MRI

- 粘膜肥厚、液体貯留、腫瘍性変化、神経・血管・脳への波及

🔴副鼻腔疾患の診断・治療方針の決定には、CTとMRIの両方を適切に使い分けることが重要です。

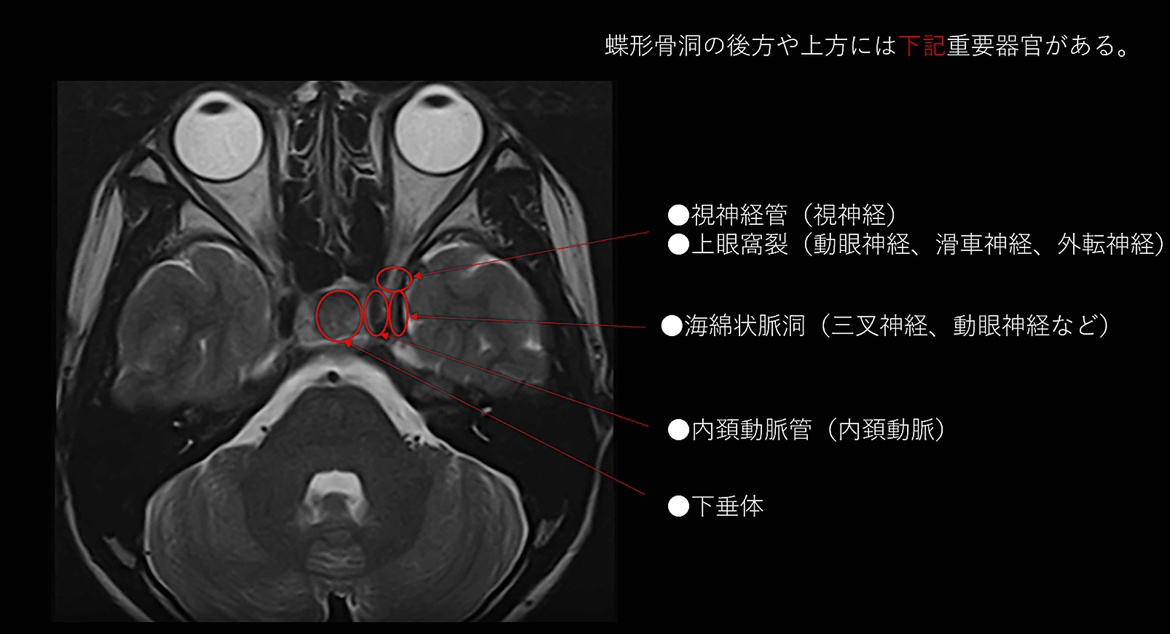

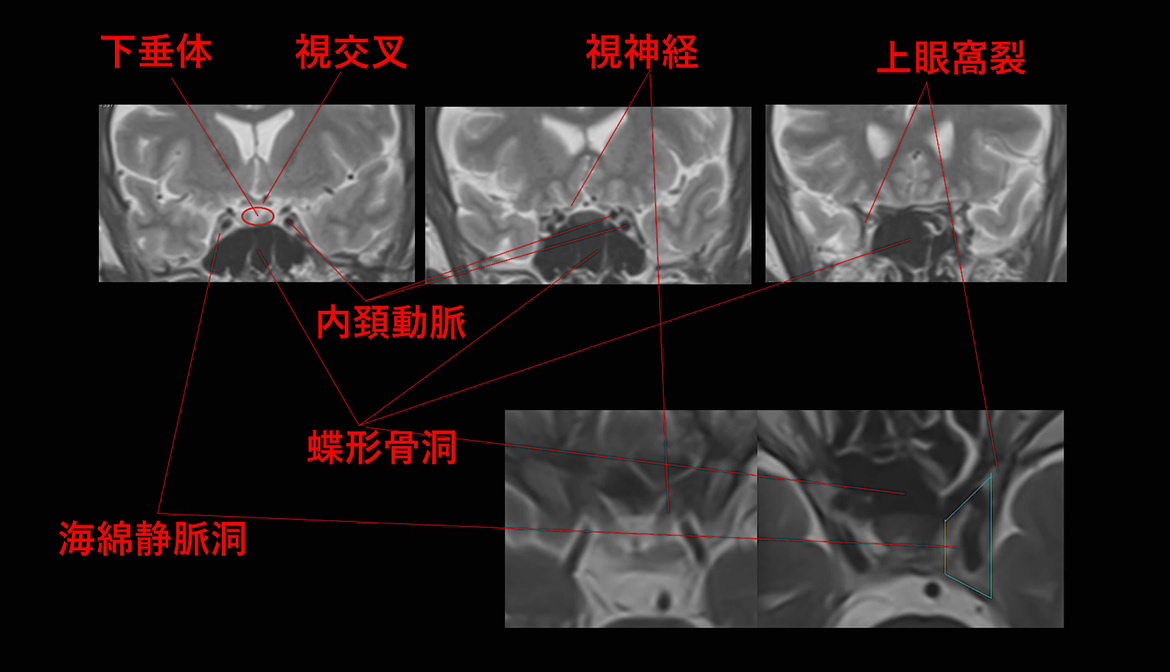

特に解剖が複雑な蝶形骨洞周囲の画像説明

蝶形骨洞(sphenoid sinus)は、頭蓋底の正中、鼻腔の最奥部に位置する副鼻腔であり、その周囲には、視神経・下垂体・内頚動脈・脳神経・静脈洞など、極めて重要な構造が集中しています。これらはCTやMRIでの解剖評価・病変診断において特に注目される部位です。蝶形骨洞の周囲構造物について解説します。

海綿静脈洞(cavernous sinus)

- 蝶形骨洞の左右外側に位置

硬膜に囲まれた静脈のプールで、内部に内頚動脈と脳神経(Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ1・Ⅴ2・Ⅵ)が走行

炎症・血栓・腫瘍などが波及すると、複視・眼球運動障害・視力障害などを呈する可能性

MRIで造影効果の左右差・充盈欠損・神経浮腫などを評価する 視神経管(optic canal)

- 蝶形骨洞の上外側に存在

視神経(第Ⅱ脳神経)が眼球へ向かって通過する骨性の管

骨壁が薄くなると、蝶形骨洞病変が視神経に直接影響することがある

CTで骨の菲薄化、MRIで視神経の信号変化や周囲の浮腫を評価 上眼窩裂(superior orbital fissure)

- 蝶形骨の大翼と小翼の間にある裂隙

通過構造:動眼神経(Ⅲ)、滑車神経(Ⅳ)、外転神経(Ⅵ)、眼神経(Ⅴ1)、上眼静脈など

蝶形骨洞の上外側に位置し、海綿静脈洞とも連続

MRIで神経走行の評価、CTで骨の変形や病変との位置関係を把握 下垂体(pituitary gland)とトルコ鞍(sella turcica)

- 蝶形骨洞の直上に位置する脳の内分泌中枢

下垂体はトルコ鞍という骨性のくぼみに収まり、その前方上には視神経交差(optic chiasm)が位置

MRIで下垂体の信号、造影効果、トルコ鞍の形状などを精査する

蝶形骨洞内の病変や炎症が上方に波及すると、視覚・内分泌機能に影響する可能性がある 内頚動脈(internal carotid artery, ICA)

- 蝶形骨洞の外側壁と密接に接する走行

海綿静脈洞内を通過し、頭蓋内の主要動脈として前・中大脳動脈などへ分岐

含気化の程度により、蝶形骨洞内に突出することもあり、骨が菲薄なケースも多い

CTで骨性構造との距離や突出を確認、MRIやMRAで血流・炎症・狭窄を評価

副鼻腔炎で共通する症状(軽症例)

副鼻腔炎は、顔面骨にある空洞(副鼻腔)に炎症が起こる疾患で、原因の多くはウイルスや細菌感染、アレルギー、です。ここでは、比較的軽度な副鼻腔炎に共通して見られる主な症状を解説します。

- 🔹鼻づまり(鼻閉)

- 両側または片側の鼻が詰まった感じが持続します。

粘膜の腫れや鼻腔内への分泌物の貯留により、空気の流れが妨げられます。

特に夜間や就寝時に悪化しやすい傾向があります。 - 🔹鼻汁(後鼻漏を含む)

- 粘性または粘膿性の鼻水が出る(前方・後方)。

喉の奥に鼻水が垂れる「後鼻漏(こうびろう)」として自覚することも多く、咳や痰の原因になることがあります。

色は白〜黄色、細菌感染を伴うと緑色を呈することもあります。 - 🔹顔面の違和感・重さ

- 前頭部(おでこ)・頬・目の奥などに鈍い痛みや圧迫感を感じます。

特に前屈時(顔を下に向けた時)に痛みが強くなるのが特徴です。

顔を触ると「なんとなく重い」「違和感がある」と感じることもあります。 - 🔹嗅覚低下(においが分かりづらい)

- 鼻腔内の炎症や分泌物によって、においの分子が嗅裂に届きにくくなることで起こります。

一時的なものが多いですが、長期間続く場合は慢性化やポリープ合併も疑われます。 - 🔹軽度の頭痛・倦怠感

- 額・こめかみ・後頭部にかけて締め付けられるような頭痛を伴うことがあります。

微熱や倦怠感を伴う場合もありますが、全身症状が強い場合は重症化の兆候です。

📝 軽症での注意点

多くは風邪の一部として経過し、自然軽快するケースが多いですが、症状が長引く(1週間以上)、黄色い鼻水が続く、頭痛が強まる場合には細菌感染や慢性化のリスクがあるため耳鼻咽喉科受診が推奨されます。早期治療により、重症化(目・脳への波及)や慢性副鼻腔炎への移行を防ぐことができます。

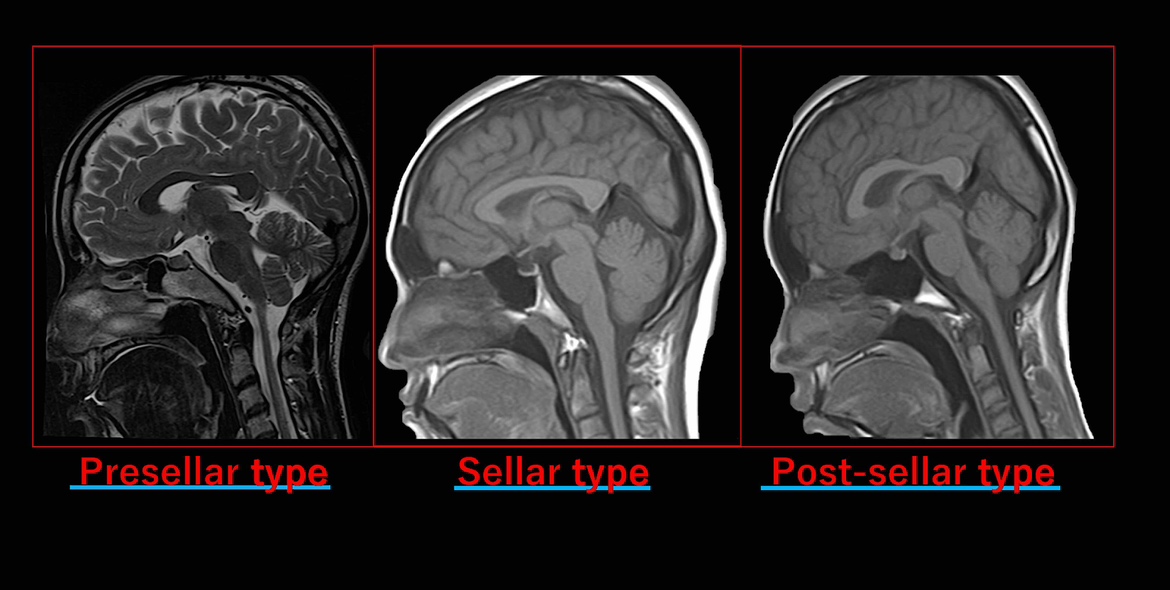

蝶形骨洞の含気化タイプと炎症波及リスクについて

鼻腔の最奥に位置する 蝶形骨洞(ちょうけいこつどう) は、解剖学的な発達度(含気化)によって周囲組織との距離や骨壁の厚みが大きく変わります。

そのため 蝶形骨洞炎(急性・慢性) が発生した際、どこへ炎症が波及しやすいかもタイプごとに異なります。以下では Hammer & Radberg 分類 の 4 タイプを中心に、炎症波及の観点で特徴をまとめました。

ポイント

含気化が進むほど骨壁は薄くなり、視神経・内頚動脈・脳底部硬膜・海綿静脈洞 などへの直接波及リスクが高まります。一方、空洞が小さいタイプは骨性バリアが厚い代わりに、排膿路が狭く感染が長期化・再発しやすい点に留意が必要です。

- 🔹 Conchal type(コンチャル型/貝殻型)

-

特徴: 蝶形骨洞の発達がほとんどなく、厚い骨で覆われている。

波及リスク: 骨が厚く、周囲の構造物(ICA、視神経)とは距離があるため、波及リスクは最も低い。

主な合併症: 慢性副鼻腔炎化、骨髄炎(まれ) - 🔹 Presellar type(プレセラー型/前鞍型)

-

特徴: 空洞がトルコ鞍の手前まで広がる中間型。

波及リスク: 骨壁は依然厚めで 視神経・ICA への波及は限定的。ただし骨の薄い部位が混在しており、前方構造への炎症波及の可能性あり。

主な合併症: 海綿静脈洞血栓症、硬膜炎、難治性頭痛 - 🔹 Sellar type(セラー型/鞍型)

-

特徴: 空洞がトルコ鞍直下まで達する標準的なタイプ。

波及リスク: 視神経交叉・下垂体茎・ICA がわずかな骨で隔てられるのみ。炎症が骨を透過すると視力障害・下垂体炎 を来しやすい。

主な合併症: 視神経炎・視野欠損、下垂体機能低下症、海綿静脈洞血栓症、急性化膿性髄膜炎 - 🔹 Post-sellar type(ポストセラー型/鞍後型)

-

特徴: 空洞が斜台や翼状突起にまで拡大している高度発達型。

波及リスク: ICA、視神経、海綿静脈洞、下垂体に加え、後頭蓋窩の構造まで広く接するため、炎症の波及リスクが最も高い。

主な合併症: 髄膜炎、頭蓋底骨髄炎、脳神経麻痺(Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ1/Ⅴ2・Ⅵ)、海綿静脈洞血栓症、内頚動脈周囲膿瘍、難治性頭痛

まとめ

蝶形骨洞の空洞が広く発達するほど(Conchal → Presellar → Sellar → Post-sellar)、近接する重要構造物との距離が近づき、炎症が波及するリスクも増大します。特にPost-sellar型では、髄膜、視神経、内頚動脈、下垂体、さらには後頭蓋窩の静脈洞などへの波及の可能性が高く、注意深い評価と早期対応が必要です。CTやMRIによる詳細な解剖評価を行い、炎症がどのタイプにどのような影響を与えるかを事前に予測することが、適切な治療方針の決定や合併症の予防につながります。

副鼻腔炎で重篤な症状をきたす疾患

副鼻腔炎が進行・波及すると、周囲の眼窩・脳・神経・血管に深刻な障害をもたらすことがあります。特に蝶形骨洞炎は、解剖学的に視神経・脳神経・内頚動脈などに隣接するため、重篤な合併症を起こすリスクが高いとされます。

蝶形骨洞炎での特徴的な局所症状

- 上眼窩裂症候群(superior orbital fissure syndrome, SOFS)

- Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ1・Ⅵ脳神経の麻痺により、複視、眼球運動障害、眼瞼下垂、額の感覚障害を呈します。

- 眼窩尖端症候群(orbital apex syndrome, OAS)

- SOFSに加えて視神経障害を伴い、失明を含む視力低下をきたします。

- 海綿静脈洞症候群(cavernous sinus syndrome, CSS)

- 海綿静脈洞に波及し、Ⅲ~Ⅵ脳神経の麻痺と眼球突出、結膜充血、眼痛などを生じます。

髄膜炎・脳炎

蝶形骨洞の骨壁を超えて感染が硬膜・軟膜に波及し、化膿性髄膜炎や脳実質への炎症(脳炎)を引き起こします。

内頚動脈閉塞症(ICA occlusion)

蝶形骨洞外側を走行する内頚動脈が炎症・血栓・痙攣により閉塞すると、脳梗塞や意識障害など重篤な虚血性脳障害を生じます。

下垂体炎・視交叉炎

上方への波及により、下垂体機能低下症(視床下部—下垂体系障害)や視野欠損(視交叉炎)をきたすことがあります。

眼窩蜂窩織炎・眼球突出

前方・外側への感染波及により、眼窩内容物の蜂窩織炎・膿瘍形成を起こし、眼球突出や強い眼痛・発熱を呈します。

硬膜下膿瘍(subdural empyema)

副鼻腔からの感染が硬膜下腔に波及し、頭痛・発熱・意識障害・けいれんなどを伴う急性脳外科疾患を引き起こします。

脳膿瘍(brain abscess)

感染が脳実質内に波及して限局性膿瘍を形成し、片麻痺・けいれん・意識変容など局所神経症状を伴います。

静脈洞血栓症(venous sinus thrombosis)

海綿静脈洞や上矢状静脈洞などに化膿性血栓が形成されることで、脳静脈還流障害・脳浮腫を起こします。

頭蓋底骨髄炎(skull base osteomyelitis)

特に糖尿病患者や免疫抑制下では、副鼻腔炎から蝶形骨・側頭骨・後頭骨に波及し、骨髄炎や慢性化することがあります。

脳神経麻痺(cranial neuropathy)

Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ1・Ⅴ2・Ⅵなどの脳神経が、炎症によって個別に障害され、複視、眼瞼下垂、顔面感覚障害など多彩な症状を示します。

視神経炎・視交叉炎(optic neuritis / chiasmitis)

視神経管や視交叉に波及することで、急激な視力低下・視野障害を来します(特に蝶形骨洞炎で注意)。

眼窩膿瘍(orbital abscess)

眼窩内に限局した感染性膿瘍を形成し、強い眼球突出・視力低下・眼球運動障害を伴います。進行すると視神経圧迫により不可逆的視力障害を起こすこともあります。

患者向け:よく見られる画像所見(副鼻腔炎のMRI・CT画像)

副鼻腔炎の診断には、CT(コンピューター断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像)がよく使われます。

それぞれの副鼻腔に特徴的な画像所見があり、炎症の有無や程度を客観的に評価することができます。以下に、代表的な副鼻腔ごとの画像特徴をまとめます。

🔷 前頭洞炎(ぜんとうどうえん)

- CT

- 洞内に白く見える部分(液体や粘膜肥厚)があり、空洞が黒く抜けていない状態。骨の菲薄化や欠損が見られることもあります。

- MRI

- T2強調画像で高信号(白く)に写る液体貯留や、造影で粘膜の肥厚がリング状に見えることがあります。急性化では周囲の軟部組織にも炎症信号が広がることがあります。

🔷 篩骨洞炎(しこつどうえん)

- CT

- 目の内側付近にある小さな空洞がすりガラス状に白く濁って見える状態。多数の小房が全体的に白くなることで診断されます。

- MRI

- T2強調画像で多房性に高信号が分布し、重症例では眼窩や前頭葉方向への波及所見(浮腫・硬膜造影効果)も観察されることがあります。

🔷 蝶形骨洞炎(ちょうけいこつどうえん)

- CT

- 鼻腔の奥深く、正中にある空洞が白く詰まっているように見える。骨壁が薄い場合は周囲への波及リスクがある所見として注意されます。

- MRI

- 視神経や内頚動脈との位置関係を明確に評価可能。T1で低信号、T2で高信号の貯留物、造影効果の異常(粘膜肥厚や膿瘍形成)を確認します。髄膜炎・脳膿瘍の合併リスク評価にも用います。

🔷 上顎洞炎(じょうがくどうえん)

- CT

- 頬骨の奥にある空洞が一部または全体的に白くなり、液体貯留・嚢胞・粘膜肥厚などがみられます。歯根との関連も明確に確認できます(歯性上顎洞炎)。

- MRI

- 液体はT2で高信号、粘液嚢胞はT1高信号になることも。腫瘍との鑑別や悪性所見(骨破壊、軟部組織浸潤)があればMRIが重要になります。

📝 CTとMRIの違い

- CT

- 骨構造や副鼻腔の形状、石灰化、歯との関連を見るのに優れております。

- MRI

- 粘膜・液体・脳や眼への波及を評価するのに有用で、合併症が疑われる場合に使用されます。

🔴早期に画像検査で副鼻腔の状態を把握することで、重症化や慢性化を防ぎ、適切な治療につながります。疑わしい症状が続く場合は、専門医での画像評価を受けることをおすすめします。

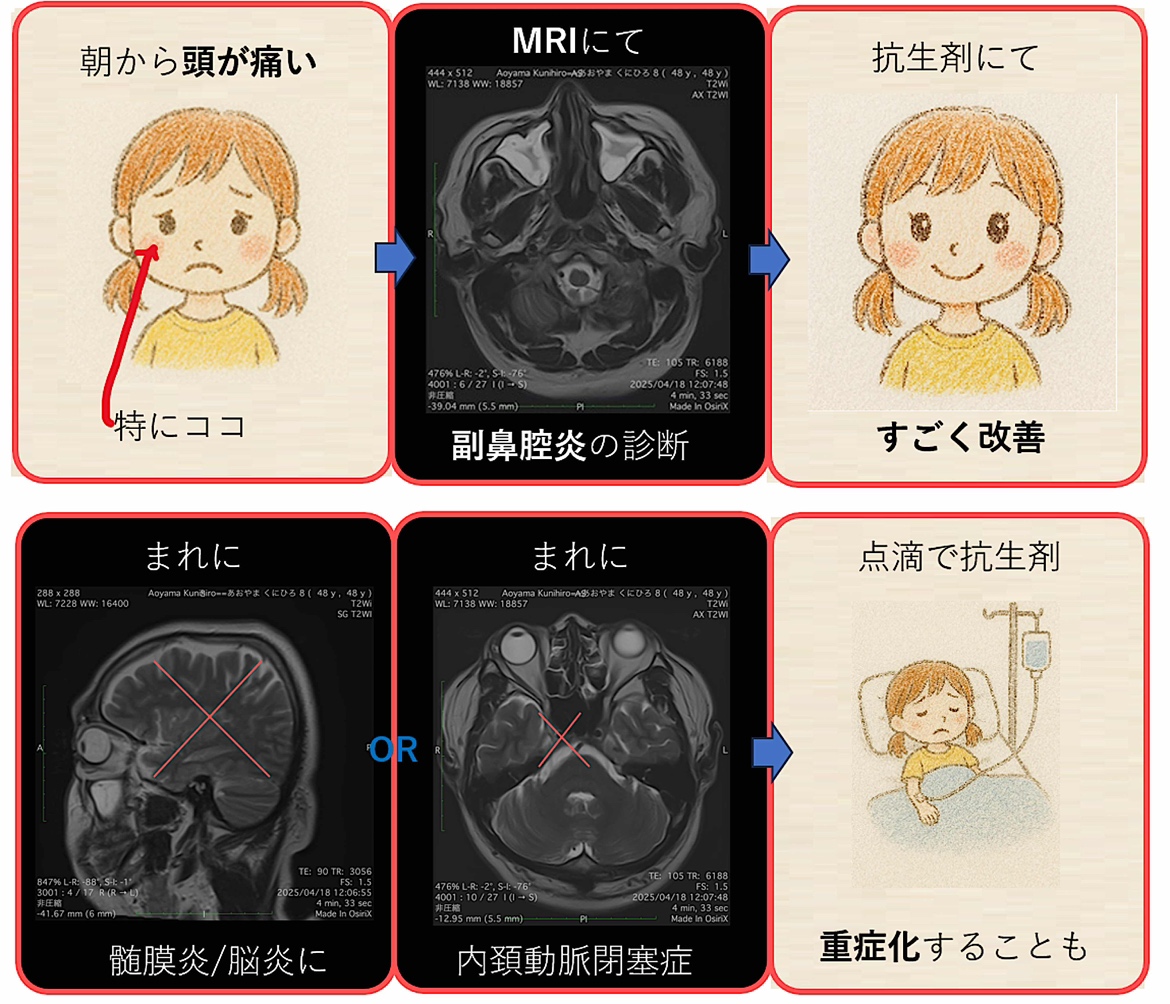

当院に頭痛で受診され、副鼻腔炎と診断受けた方へ。(受診者向け副鼻腔炎の説明)

受診され、頭痛の精密検査(MRI検査等)にて副鼻腔炎が疑われると言われた場合、下記を参考に下さい。

副鼻腔炎(蓄膿症)とは?

私たちの鼻の周り、顔の骨の中には「副鼻腔」と呼ばれる空洞が左右に4つずつ、合計8つあります(上顎洞・篩骨洞・前頭洞・蝶形骨洞)。これらの副鼻腔は、鼻の穴(鼻腔)と自然口という小さな通路でつながっています。普段は空気で満たされていますが、何らかの原因でこの副鼻腔の粘膜に炎症が起こった状態を「副鼻腔炎」といいます。

蓄膿症との違い

「蓄膿症」という名前を聞いたことがある方も多いと思います。これは副鼻腔炎の俗称で、特に炎症が長引き、副鼻腔に膿が溜まった状態(慢性副鼻腔炎)を指すことが一般的です。しかし、医学的には「副鼻腔炎」という名称が用いられます。

急性副鼻腔炎と慢性副鼻腔炎

- 急性副鼻腔炎: 主に風邪などのウイルスや細菌感染が原因で、急に発症します。症状が4週間以内に治まるものを指します。

- 慢性副鼻腔炎: 急性副鼻腔炎が治りきらなかったり、繰り返したりすることで、炎症が3ヶ月以上続く状態です。膿の排出がうまくいかず、炎症が悪化するという悪循環に陥ることがあります。

副鼻腔炎の主な症状 – 頭痛や顔面痛は重要なサイン

頭痛・顔面痛・頭重感

副鼻腔炎による頭痛は非常に特徴的です。炎症が起きている副鼻腔の場所によって、痛む部位が異なります。

- おでこ周辺の痛み(前頭洞炎): おでこを中心に、眉間や目の周りに痛みが生じます。

- 頬のあたりの痛み(上顎洞炎): 目の下のあたりや頬、時には歯の痛みが現れます。顔面に圧迫感を伴うこともあります。

- 目の奥の痛み(篩骨洞炎・蝶形骨洞炎): 目の奥や鼻の奥、頭の奥の方に痛みを感じます。

これらの痛みは、特に急性の場合に強く現れることがあります。また、顔を下に向けると痛みが強くなる傾向があります。

鼻茸(はなたけ・鼻ポリープ)について

慢性副鼻腔炎、特に治りにくいタイプの「好酸球性副鼻腔炎」では、「鼻茸」と呼ばれるキノコのようなできものが鼻の中にできることがあります。鼻茸が大きくなると、鼻づまりや嗅覚障害が悪化し、睡眠障害や集中力低下など、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。

なぜ副鼻腔炎で頭痛が起こるのか?

- 副鼻腔の内圧の変化: 炎症によって副鼻腔の粘膜が腫れたり、膿が溜まったりすると、鼻との空気の通り道が塞がれ、副鼻腔内の圧力が変化します。

- 炎症による神経への影響: 炎症が副鼻腔の壁を越えて周囲に広がると、顔の感覚を脳に伝える三叉神経などを直接刺激し、強い頭痛や顔面痛を引き起こすことがあります。

当院「勝川脳神経クリニック」で行うMRIなどの画像検査では、副鼻腔内の粘膜の肥厚や液体の貯留といった所見を確認でき、これらのメカニズムによる頭痛の可能性を疑うことができます。

副鼻腔炎の原因

- 細菌・ウイルス感染

- アレルギー性鼻炎

- 好酸球性副鼻腔炎

- その他(歯性上顎洞炎など)

他の頭痛との違い

- 片頭痛: ズキンズキンと脈打つような痛みで、吐き気や光・音への過敏さを伴います。

- 緊張性頭痛: 頭全体が締め付けられるような重苦しい痛みが特徴です。

- その他の危険な頭痛: くも膜下出血、脳動脈解離、脳静脈血栓症、可逆性脳血管攣縮症候群など、緊急性の高い頭痛もあります。

これらの見逃せない頭痛を正確に診断することが、当院「勝川脳神経クリニック」の重要な役割です。

髄膜炎との関連

頻度は高くありませんが、副鼻腔炎の炎症が頭蓋内に波及し、髄膜炎を引き起こすことがあります。髄膜炎は発熱、激しい頭痛、項部硬直(首が硬くなる)などを特徴とし、早期診断・治療が必要な重篤な疾患です。

診断プロセス:勝川脳神経クリニックで見つかったら次は?

当院「勝川脳神経クリニック」のMRIやCTで副鼻腔炎が疑われる所見が見つかった場合、あるいは脳に異常がなく鼻症状を伴う頭痛が続く場合、耳鼻咽喉科での専門的な診察が次のステップとなります。

脳神経外科の画像検査は副鼻腔炎の「可能性」を示唆することはできますが、診断の確定や重症度の詳細な評価、治療方針の決定には、耳鼻咽喉科医による専門的な診察が不可欠です。

当院では、必要に応じて耳鼻咽喉科専門医へ紹介しております。その際には、当院での検査結果などの情報提供も行い、患者が適切な治療を受けられるようサポートいたします。

副鼻腔炎の治療は、原因や重症度に応じて耳鼻咽喉科で専門的に行われます。

- 抗生物質

- 去痰薬・粘液溶解薬

- 抗アレルギー薬・ステロイド点鼻薬

- 鼻処置・ネブライザー療法

- 手術(内視鏡下副鼻腔手術:ESS)

最後に

頭痛で勝川脳神経クリニックを受診された際、MRI/MRAやCTといった画像検査を通じて、脳卒中や脳腫瘍などの重大な脳疾患がないかを診断します。

頭痛の原因に、副鼻腔炎が見つかることは多々あります。

軽症な場合は、通常のカゼとして薬を処方いたします。

慢性的、難治性と判断した場合は、専門の診療科に紹介しております。

特に急性期の炎症の波及が脳神経に及んでいる場合は、緊急性があり、大学病院等の入院施設へ紹介となります。

初期診断として大事なことは自然に治る副鼻腔炎なのか、脳神経的に緊急性がある副鼻腔炎なのかを診断することで、当院ではそこに特化して検査、診断しております。

いつもと違う、顔面と頭の痛みがある場合は早期受診をすすめます。

※本記事は勝川脳神経クリニック 院長 青山 国広 医師(日本脳神経外科専門医/日本脳卒中専門医/頭痛指導医)が監修しています。

監修日:2025年4月26日

▶監修医師のプロフィールはこちら